La frana e l’alluvione che colpirono Pieve Santo Stefano nel febbraio 1855

Un doppio evento drammatico che ha segnato la storia, le testimonianze cartografiche e il profilo morfologico del luogo

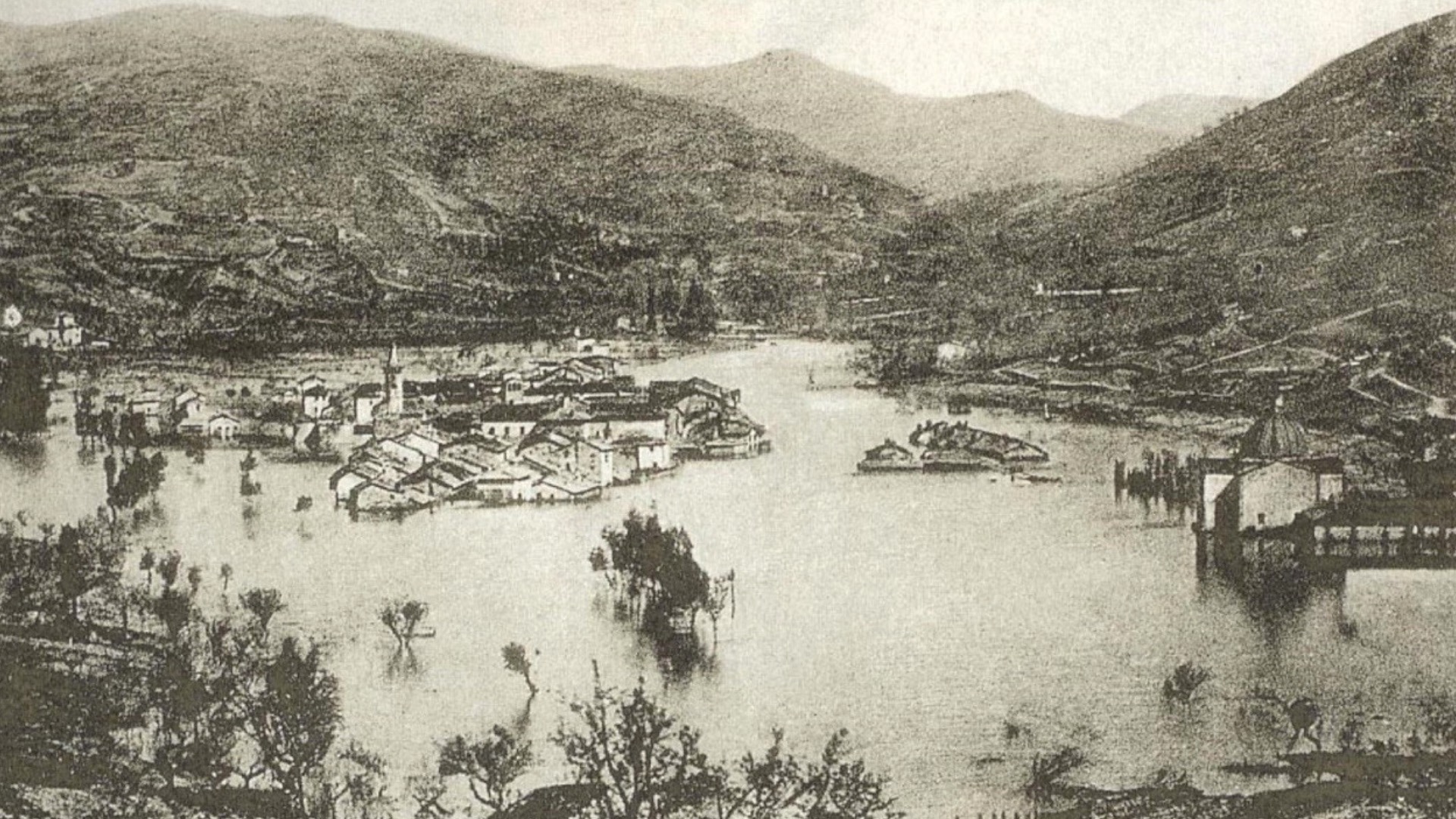

Foto dell’alluvione di Pieve Santo Stefano raffigurante il centro abitato sommerso ma con l’acqua al di sotto del livello massimo di altezza (immagine tratta da A. Tacchini, L’alta Valle del Tevere in cartolina, Petruzzi Editore, Città di Castello, 1992)

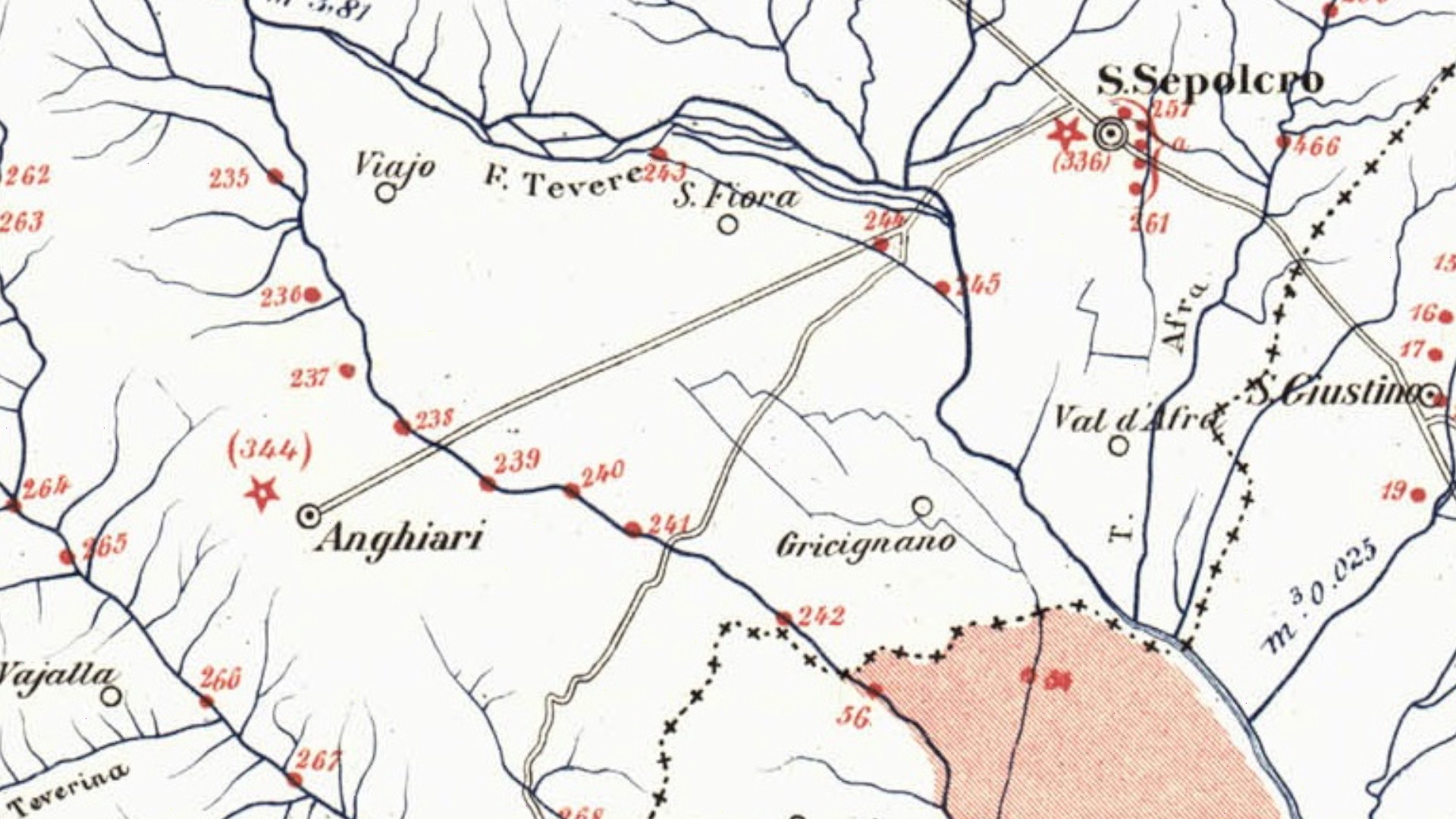

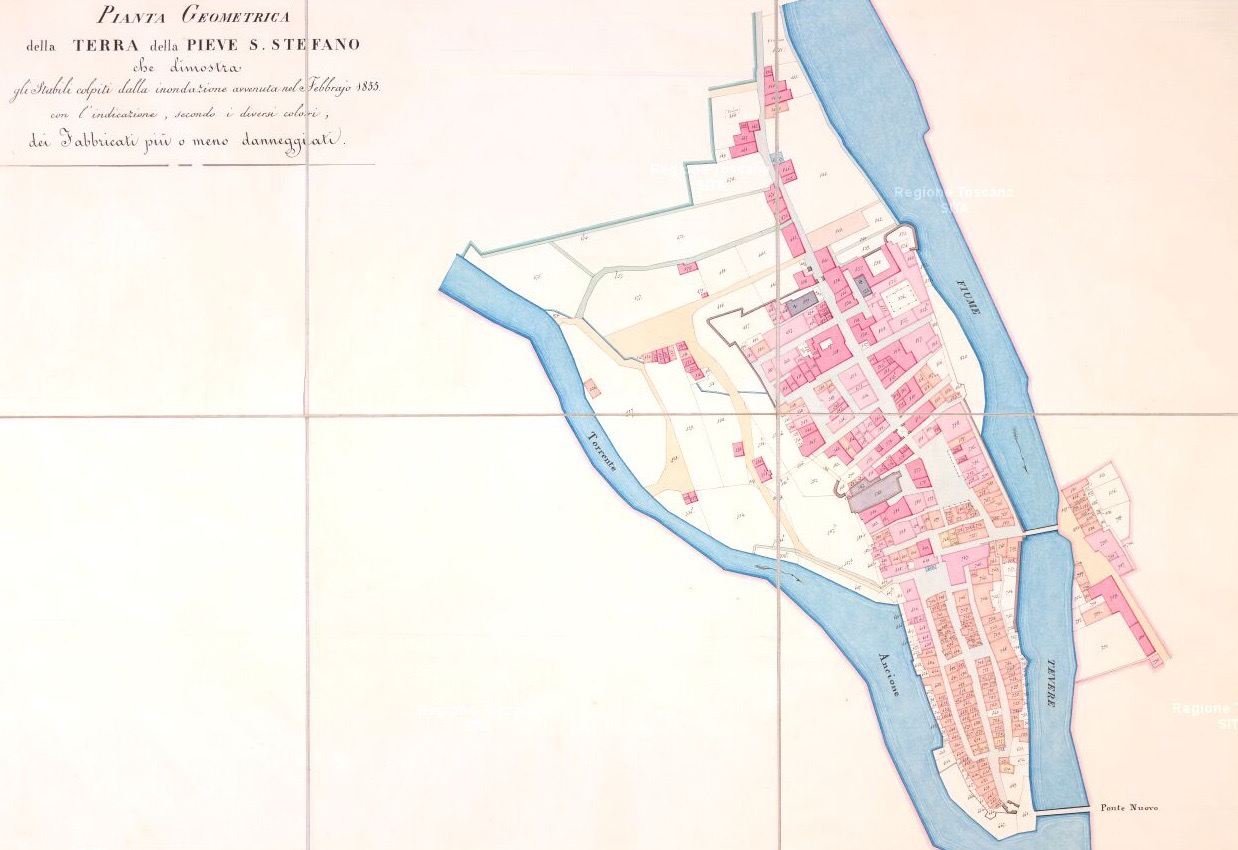

Era la notte del 14 febbraio 1855 quando un’imponente frana si staccò dal colle di Belmonte posto a sud dell’abitato di Pieve Santo Stefano. A causare lo scivolamento verso valle di un’ingente porzione del versante furono quasi certamente le copiose ed incessanti precipitazioni che avevano caratterizzato quelle settimane, oltre che, a quanto pare, alcune scosse di terremoto. Tale evento fu già di per sé piuttosto drammatico, visto che, come dimostra la cartografia del tempo, lungo la riva sinistra erano presenti diversi edifici ed appezzamenti coltivati. Tuttavia questo era solo l’inizio di un’altra sciagura che si compì nelle ore successive: la lingua di terra franata si appoggiò sulla base del poggio di Stantino che delimitava l’altra sponda del Tevere, andando di fatto ad ostruire il deflusso del fiume. Si formò, in altre parole, una diga naturale che in meno di 24 ore portò all’allagamento dell’intero centro abitato.

La popolazione fu fatta evacuare e la notte del 16 febbraio l’acqua raggiunse il suo livello massimo di altezza di circa 17 metri, sommergendo completamente quasi tutti gli edifici del fondovalle: soltanto la cupola del Santuario della Madonna dei Lumi e la parte superiore di pochissime altre architetture rimasero visibili in quelle ore (ancora oggi un segno sulla parete della chiesa indica il livello più alto raggiunto dall’acqua). Alla fine le vittime furono, tutto sommato, piuttosto contenute (quattro in tutto), anche se i danni al patrimonio architettonico, storico, culturale e artistico apparvero subito consistenti e, in alcuni casi, irreversibili.

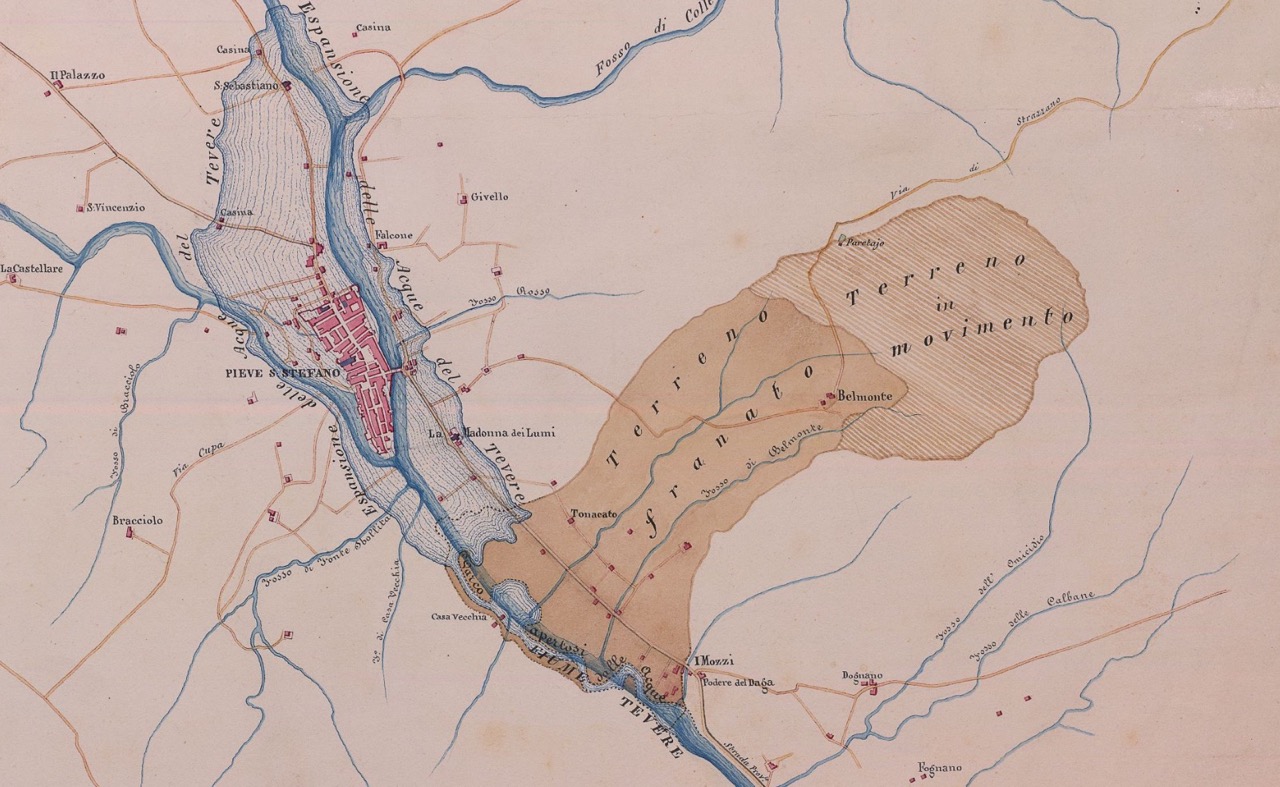

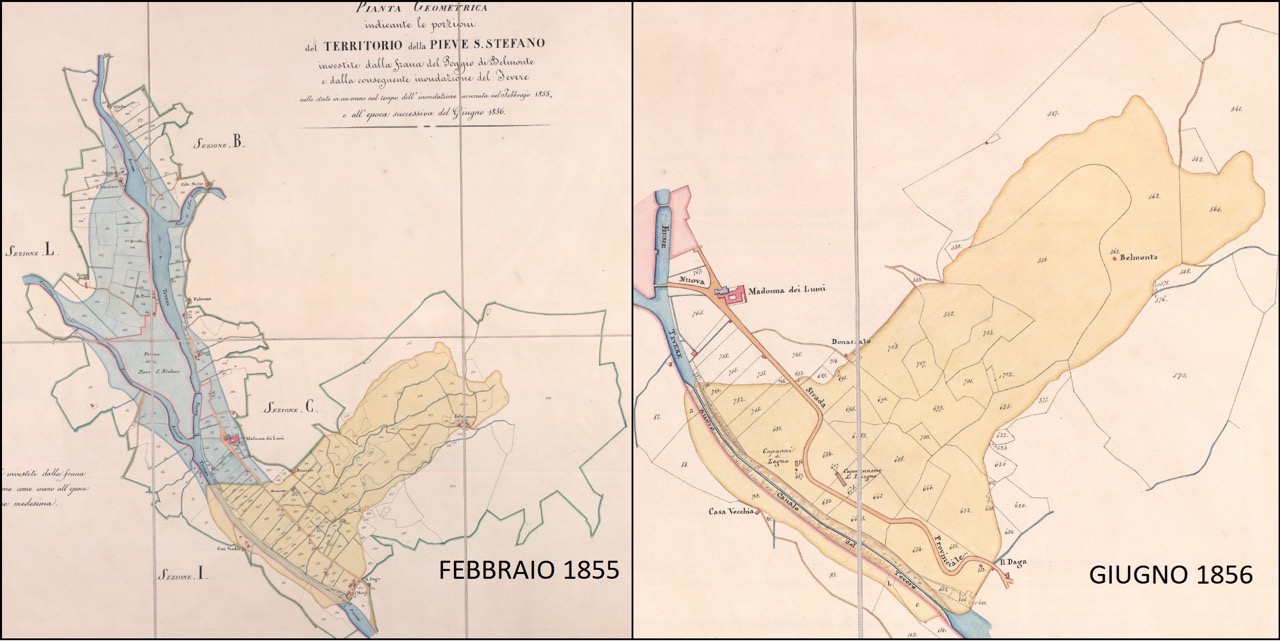

Prima che la frana si stabilizzasse ci vollero circa tre giorni, dopodiché l’arrivò del granduca Leopoldo II portò alla celere realizzazione di due fossi per far defluire l’acqua accumulata. Dalle rappresentazioni cartografiche che furono realizzate nell’occasione e nel periodo immediatamente successivo è possibile comprendere non solo l’entità del disastro, ma anche come in seguito a questo evento cambiò il paesaggio di Pieve Santo Stefano. Dalla carta manoscritta del 1855 si può osservare la parte di suolo che franò il 14 febbraio e quella che fu interessata dai conseguenti movimenti più a monte. Nella stessa si vede anche l’area che fu soggetta ad allagamento.

Non troppo diversa è la prima rappresentazione che venne in seguito utilizzata per fare un raffronto con quella che era la situazione più di un anno dopo, nel giugno del 1856.

L’accostamento tra il 1855 e del 1856 mostra gli interventi che sono stati eseguiti nei mesi successivi all’alluvione per ripristinare il letto del Tevere e mettere così in sicurezza il paese, oltre che per garantire un collegamento viario con il resto della Valtiberina e per ridefinire le proprietà sopra l’area della frana. Sostanzialmente questo assetto del territorio è quello ancora adesso vigente che caratterizza l’ingresso a Pieve arrivando da sud: i vari saliscendi e le curve che caratterizzano ancora oggi via Pian di Guido e via Canonico Coupers sono dunque dovute al fatto che quando si transita su quel punto ci si trova sopra all’ammasso di terra franata nel febbraio del 1855.

Osservando una recente foto aerea è addirittura possibile scorgere tuttora i segni di questo episodio geologico.

Una parte del paesaggio morfologico di Pieve Santo Santo Stefano sembra dunque custodire la memoria di un evento catastrofico che, nella sua drammaticità, è parte integrante della storia e dell’identità del luogo che in quel febbraio 1855 è stato definitivamente privato di un cospicuo patrimonio artistico che comprendeva opere di Piero della Francesca, del Ghirlandaio, di Signorelli, Raffaelino del Colle e Santi di Tito. Una vera e propria calamità, a cui per altro, nei mesi successivi, si susseguì un’epidemia di colera; un trauma diventato Storia, come quello che 89 anni dopo portò, per opera dei tedeschi, alla distruzione dell’intero centro storico.

Si ringrazia il prof. Andrea Franceschetti per i suggerimenti che hanno consentito di ricostruire la cronistoria degli avvenimenti narrati.